1 タンデム学習をやってみた

コラム1では、タンデム学習について紹介しました。今回のコラムでは、実際にタンデム学習を行った私の経験談をまとめています。コロナの影響で今学期のタンデム学习の期間は普段より短くなり、パートナーと2人のスケジュールを確認した結果、合計6月から8月の間に合計6回活動することにしました。

最初に定めた目標としては、私は現在執筆中の論文の英語の要旨を作成し、アカデミックな英語表現を学ぶことであり、パートナーは中国語、特に日常会話の中国語を学ぶことでした。しかし、実際にこの目標に向けて進めている際に、問題点が生じ、途中で目標と計画を変えることがありました。現在、振り返って見ると、最初の2回はうまくいかなかったと感じており、お互いの学び、自らの学習のデザインが徐々にできるようになってきたのは「方向転換」をした3回目以降の活動からでした。

以下はまず2試行錯誤の段階の部分では、2.1で1回目と2回目の活動内容を簡潔にまとめ、2.2でなぜ最初の2回のタンデムがうまく行かなかったのかについて記したいと思います。次に3の本気が出た段階の部分では3.1における3回目以降の活動の内容の回ごとの概観を踏まえ、3.2で私の経験を基にタンデム学習を成り立たせるためには何が必要なのか、3.3で私が実際に感じたタンデム学習の魅力について述べます。

2 試行錯誤の段階

2.1 1回目と2回目の活動内容

1回目のミーティングは学校の近くの学生がよく自習するやや混雑した喫茶店で行いました。私は前もってダウンロードした中国語学習のアプリを利用し、中国語の発音の基礎を英語でパートナーに説明し、発音のドリルを一緒にしました。残りの45分は私のアカデミック英語の時間のはずですが、誰もリソースを準備して来なかったため、雑談の話題を一生懸命探して、無理やりにコミュニケーションを続けていました。

2回目のミーティングの場所をやや人の少ないカジュアルなカフェにしました。中国語のセッションで、私は前回中国語を教えた際のパートナーからのフィードバックに基づき、新たな教材を加えました。「Learn Chinese-M Mandarin」というアプリを使い、発音と共に、日常会話、自己紹介について一緒に学びました。英語のセッションで、私はパートナーが事前に送ってくれた本を参考に作成した英語要旨を見せ、2人で要旨の構成や英語表現について一緒に確認していました。また、相手は「Grammarly」という英語表現を自動的にチェックしてくれるアプリを紹介してくれました。問題となったのは、この回で当初私が立てた要旨作成の目標はすでに達成したことになり、これからのタンデム学習でどんな活動をしたらいいのか分からないことでした。

2.2 最初の2回のタンデムがなぜうまくいかなかったのか

前2回の会では何について学ぶべきなのかが分からない部分があり、互恵性、学習者オートノミーが発揮されたとは言い難いと思います。なぜ最初の2回はうまく進めなかったのかについて考えた結果、以下の2点に気づきました。

まずは自分が学ぶリソースの準備ができていなかったことです。自分が学ぶことの準備について、ガイダンスで自ら準備することを勧められたにも関わらず、相手が準備をしてくれるものと勘違いして、私自身は何も準備もしていませんでした。学習リソースの準備ができていなかったことに加え、その日のミーティングはざわついた環境で行われたため、お互いの声をはっきり聞くことさえ難しかったです。何について学ぶべきかが分からず、かつ周りの雑談の雰囲気にも影響され、ミーティングは無理やり雑談で乗り切ることしかできませんでした。次に、目標設定の問題点も存在していたと思います。初期段階で私がすぐ到達できる目標を設定してしまったため、目標達成後の次段階の計画と学習内容の設定が間に合いませんでした。

2回目のミーティングから私とパートナーはお互いが自分の学習するリソースを準備するようになり、3回目から目標を立て直しました。それによって、やっと本当の意味でのタンデム学習が始められたと感じました。

3 本気が出た段階

3.1 3〜6回目の活動内容

<目標を立て直した3回目の活動>

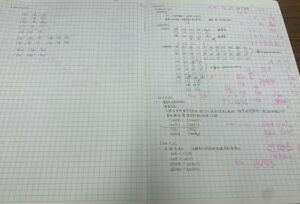

3回目のミーティングまでに、私は目標を立て直しました。前回のミーティングでのパートナーの「ロシア文学、とくに詩は感性に溢れており、マヤコフスキーの詩を読みながら涙が出たこともあった」との話をきっかけに、私は実際にインターネット上で中国語に翻訳されたロシアの詩を読みました。久しぶりに読むと、不思議と北国の自然の美しさ、自然に関するメタファーに隠された詩人の繊細な気持ちが伝わってきました。それでYoutubeでロシアの詩の朗読動画を数多く閲覧したところ、自分も詩を読めるようになりたいという思いが芽生えたので、この目標をSNSでタンデムのパートナーに伝えました。目標を立て直したことで、次回からは「私の詩を朗読するためのロシア語学習」とパートナーの「基礎コミュニケーションのための中国語学習」を進めることになりました。目標を決めた週の私の動機付けはかなり高くなりました。Youtube上の動画とも比較しながら、自分にとって最も分かりやすい説明、最も覚えやすい順番を立て、ロシア語音声学習のノートを作りました。ミーティングでパートナーが発音の誤りが指摘できるように、事前にアルファベットの音と書き方を覚えました。

今回のミーティングから、パートナーは中国語で簡単な挨拶で話しかけてくれるようになり、それをきっかけに私もロシア語の挨拶を聞き、覚えていきました。また、ミーティングを始める前に、一緒にご飯を食べたりするようになり、夏休みになったらお互い友達を誘って遊びにいく約束をしました。

この週の回でパートナーはアルファベットの書き方、発音をチェックしてくれました。調音法や使用した調音器官の微妙な違いはオンライン上のリソースを活用するだけでは弁別できないものがあり、対面で教えた方が発音の特徴がつかみやすいやすいような気がしました。と言いながらも、呼気で舌を振動させながら発音する巻き舌のふるえ音の[r]はパートナーが何回も手本を見せてくれても、うまくいきませんでした。それを飛ばして、その後、アルファベットから単語を綴る練習、基本なフレーズの練習を2人で行い、ロシア語学習のセッションを終了しました。中国語学習について、パートナーは今週復習と予習をする時間がなかったため、タンデムの時間では前2回で学習した内容を復習していました。3回目の私のロシア語学習が相手の予想よりもはるかに進んでいるため、来週からは怠けず、中国語を真面目に勉強すると話していました。

図1 タンデムで使ったロシア語学習のノート

<4言語が飛び交う4回目の活動>

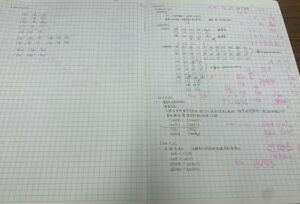

前回の活動を経て、ロシア語のアルファベットに関する「理論的」な知識は大体把握できたかと思いますが、巻き舌のふるえ音の[r]がなかなか正しく発音できないことと、単語を効率よく綴り発音することはなお難しかったです。今週の会で「『できる自分』を見せないと」との気持ちが強く、4回目の活動に向けて自分で練習していました。[r]の発音については、Youtube上の動画を見ながら練習していました。自分にとってもっとも丁寧で、分かりやすかった動画に従い練習していた3日目、奇跡的に「r」の音が突然できるようになり、あまりにも興奮していたので、その日の夜遅くまで今学期で読めるようになりたいロシア語の詩を探し始めました。ネット上で中国語に翻訳されたロシア語の詩をいろいろ探した結果、Борис Пастернак(ボリス・パステルナーク)の「Единственные дни(唯一の日)」に決めました。タンデムの会での話し合いがスムーズに進むうに、中国語版とロシア語版をノートに書きました。

4回目のタンデムも週末に行いました。前回一緒にご飯を食べた時は関西の観光地やコロナについての世間一般の話題が中心でしたが、今回はこの週の出来事と自分の気持ち、夏休みの計画、おすすめの買い物など自分について語ることが多くなりました。

この週の会は私がボリス・パステルナークの詩を持ってきたことで、ロシア文学に関する話題で盛り上がりました。パートナーは自分の好きな詩―エセーニン(Есенин)の「シャガネ、ああ、私のシャガネ(Шаганэ)」を見せてくれましたが、ロシア語だと私は意味が分からないため、向こうがロシア語の原本、私が中国語版を見て、英語で意見交換していました。その後、英語の翻訳を一緒に見ましたが、2人とも詩の裏には言語では表せない何かがあると共感しました。文学の話題で話が止まらず、今週は言語を学ぶよりも文化について学ことに時間を費やしていました。私が持ってきた詩について意見交換した後に、パートナーは朗読の練習に付き合ってくれました。

中国語のセッションでパートナーと一緒に親族名称、他者を紹介する表現を確認しました。日本での日常コミュニケーションが円滑にできるように、中国語だけではなく、対応する日本語の表現も伝えました。私が中国語、日本語の家族語彙を教える際、パートナーからは、「お姉さんはロシア語で何と言いますか」のロシア語の復習の質問を投げており、気づいたら、ノートには「お姉さん(日)——姐姐(中)——сестра(ロ)——sister(英)」のようなメモがいっぱい残っていました。

タンデム学習は私が全然想定していなかった方向性へ発展していましたが、当初自分が考えていたことより遥かに人をワクワクさせていると感じました。今になっては、次回の活動に対してやや期待する気持ちも生じたかと思います。

図2 タンデムで詩の読み方を練習した際にとったノート

<褒められることの嬉しさを感じた5回目の活動>

先週の回でパートナーはロシア語の格変化について少し説明してくれましたが、全然理解できなかったため、ミーティング終了後自分で調べました。文法はもともと絶対触りたくないエリアであり、ネット上の動画を閲覧する時もいつも文法の説明を飛ばしていました。しかし、ミーティングでそれについてディスカッションできるといいなあという気持ちで、大学のロシア専攻の教科書の説明動画を見始めました。指示詞と格変化に関するメモをまとめ、理解できなかった部分にマークをつけて、今週のミーティングで聞こうと思いました。ロシアの詩の学習については、パートナーを泣かせたマヤコフスキーの詩「ЛИЛИЧКА!」の中国版と英語版を読み、読むようになりたい「Единственные дни(唯一の日)」の練習を繰り返ししていました。

5回目のタンデムもパートナーと一緒に晩ご飯を食べ、お互いの研究の進捗状況、論文投稿のストレスについて話し、パートナーの来週の旅行の観光ルートに関する情報収集をしました。

この週のタンデムで格変化の理解を深めるために、私はパートナーに具体的な例文を求め、例文を英語で説明してほしいとのリクエストを出しました。パートナーは最初快く応じてくれましたが、説明しているうちに混乱してしまい、自分はロシア語を話しているのに、ロシア語のルールの理解ができていないと述べ、言語を教えることの難しさを感じたようです。パートナーがロシア語のサイト、私が中国語のサイトを探し、また2人で英語のサイトも探したりして、やっとお互い納得のできる説明が得られました。ロシアの詩については、私がマヤコフスキーの詩を持ってきたことで会話が盛り上がりました。詩の中で出てきたメタファーや、マヤコフスキーの詩の独特な読み方についてのディスカッションが長く続き、お店が閉店する時間になっても、話が止まらず、私たちは携帯とiPadを持ち歩きながら、帰り道で残りの部分の確認をしました。踏切で電車の通過を待っているうちに、私はロシア語で「Единственные дни(唯一の日)」の最初の2段落目を読んでみたら、電車が通る大きな音の合間に、パートナーの「本当にわたしをびっくりさせた!1回もつっかえることがなかった、ここまでできるとは思わなかった!本当によくできた!」と言う褒め言葉が聞こえました。蒸し暑い夏の道を歩きながら、なぜかとても感動してしまい、その嬉しい気持ちは一晩中続きました。

ロシア語ができても、ロシアの詩が読めるようになっても、わたしにとっては将来につながるわけではありませんが、なぜここまで夢中になったのかは分かりませんでした。しかし、この短い2ヶ月の中で、タンデム学習とは何か、なぜそれが魅力的なのかの答えが少し分かったような気がします。

<終わりではない6回目の活動>

前の回でパートナーに褒められたことで、ロシア語、特にロシア語で詩を読むことに対する自分のモチベーションはこの週、非常に高かったと感じています。今週の会でタンデムの目標を達成し、パートナーに「できる自分」を見せるために、私はすぐさま、「Единственные дни(唯一の日)」の朗読動画をダウンロードし、電車に乗る際、ジョキングする際に聞き、周りに人がいない時に復唱するようにしました。

この頃にはタンデムの時間は当初定めた時間通りに行うのではなく、お互いのスケジュールがタイトなので、SNSで柔軟に調整し、週ごとに決めるようになっていました。6回目のミーティングは休暇のため、1週間後に行いました。

ガイダンスの際は2人で今学期6回活動すると合意したため、今週の回は阪大のタンデムプロジェクトの枠組みの中で行う最終のミーティングとなりました。そのため、中国語のセッションで私は新しい内容を2人で確認するのではなく、これまで学習した語彙、文型、会話の例を活用し、パートナーと簡単な中国のみのコミュニケーションをとろうとしました。2人で、初めて阪大で出会った際の挨拶、自己紹介、趣味や家族について、自分の状況に基づき、例文を改編しながら会話を成り立たせました。最後の中国語セッションでパートナーは自分の感想について話し出しました。最も意外なことは、中国語を学ぶとともに日本語学習もできたこと、複数の言語を比較しながら学習ができたことでした。ロシア語のセッションで私は1人で練習した「Единственные дни(唯一の日)」の詩の朗読をパートナーに見せました。パートナーも喜んでくれて、2人の目標達成の喜びはもちろん、何よりも自分の好きなものに興味を持った人がいたことが嬉しかったようでした。その続きで、パートナーはこの詩をどのように感情豊かに読むのかについて教えてくれて、2人で練習しました。

阪大のタンデムプロジェクトでのミーティングはこの6回で終わりましたが、私とパートナーは今後とも一緒に遊んだり、中国語とロシア語の学習を進めたりする約束をしました。お互いの都合に合わせ時間を調整し、研究と仕事に支障をきたさない前提で中国語会話の会やロシアの詩の会を開くことにしました。6回目の活動が終わった後、パートナーがマヤコフスキーのコレクションに関する情報を送ってくれました。私のロシア語学習はまだまだ終わっていないと感じました。

次のコラム3ではタンデム学習を行った私の振り返りに基づき、タンデム学習を成り立たせるためには何が必要なのか、タンデム学習の魅力は何なのかについて書きます。

(陳静怡)