論文や学術書などで図表が使われているのを、みなさんも見たことがあるでしょう。みなさんの中には、実際にレポートや論文で図表を使われた経験のある方や、これから使おうとされている方もいらっしゃると思います。このコラムでは、アカデミック・ライティングにおける図表の活用について、具体的な例を示しながら紹介します。すでに慣れ親しんでいる図表の活用についての私たちの理解を一度整理し、よりよい図表の活用方法を考えてみましょう。

1.図表活用の目的

図表を活用することで、さまざまなメリットが得られます。一番のメリットは、図表を活用することで、ことば(本文)だけで説明すると煩雑になってしまう情報を簡潔に提示できることでしょう。

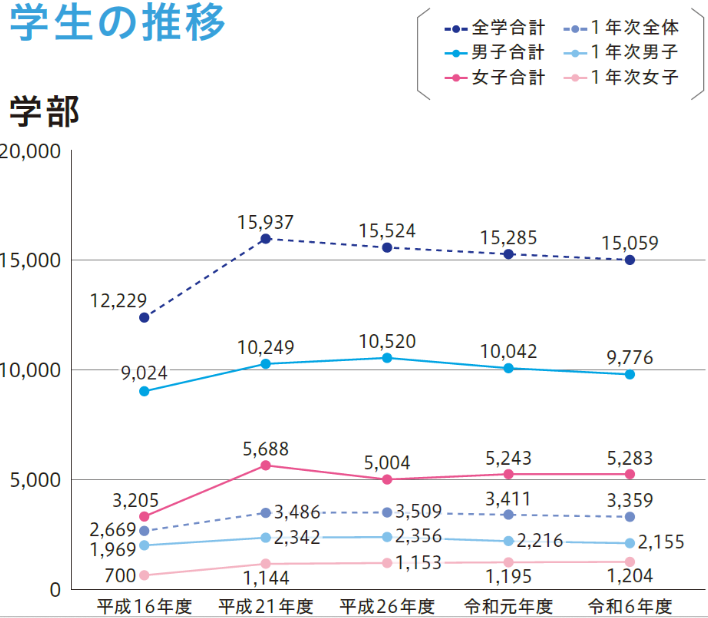

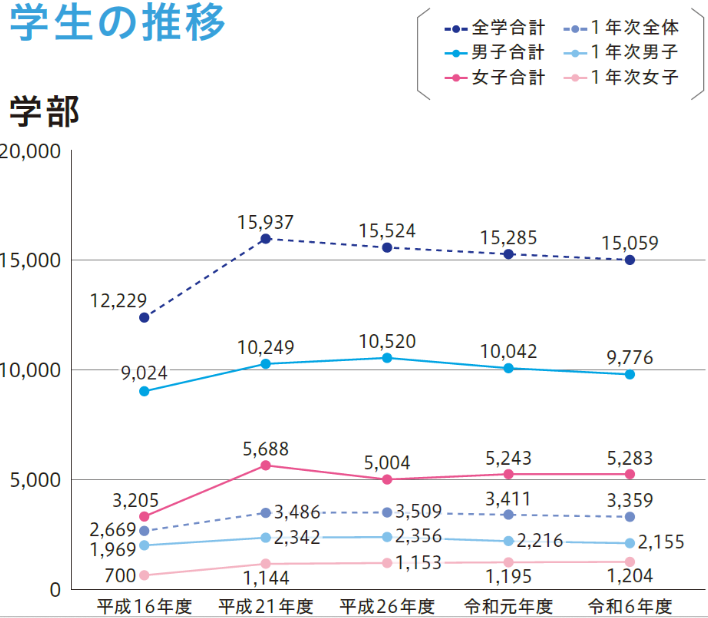

下の図は、大阪大学の学部学生の数の推移を表しています。

図1:大阪大学学部学生数の推移

(大阪大学プロフィールより引用(最終閲覧日 2025年7月24日))

学生数を「令和6年度の全学合計は15059人、そのうち男子学生は9776人、女子学生は5283人、次いで令和元年度の全学合計は15285人、そのうち男子学生は…」というようにことばで説明すると、長くて退屈な説明になってしまいます。そこで上のような図を活用すると、長くて退屈なことばでの説明を省略し、学生数の推移を簡潔に提示できるようになります。

また、図表を活用することで、情報と情報に対する著者の見解とをわけて提示できます。上の図では、「大阪大学の学部学生の数の推移」という客観的な数値データが示されています。しかし、レポートや論文では、このような情報を提示することだけではなく、情報に対する著者の見解を書くことが求められます。たとえば、「平成26年度から、男子学生の数は逓減している一方で、女子学生の数は逓増しており、徐々に男女比が均衡に近づいていることが、図1からわかる。しかし、そのペースは非常に緩やかで、男女比が均衡するまでにはかなりの時間がかかりそうだ。」といった下線部のようなコメントが、情報に対する著者の見解にあたります。このように、客観的な情報を図表で示し、情報に対する著者の見解をことば(本文)で書くことで、客観的な情報と著者の見解を分けて示すことができます。

図表を活用することで、①ことば(本文)だけで説明すると煩雑になってしまう情報を簡潔に提示できる、②情報と情報に対する著者の見解とをわけて提示できるという、2つのメリットを得ることができます。このようなメリットを得るために、私達は図表を活用します。

2.図表の主な構成要素

図表の主な構成要素は、次の4つです。

・図表本体

・図表の番号

・図表のタイトル

・図表の情報源(参考文献)※もしあれば

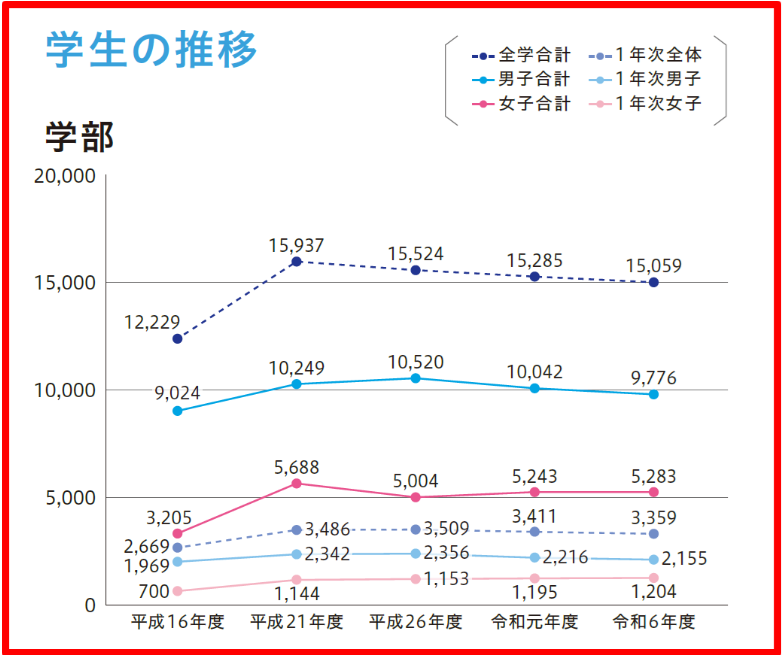

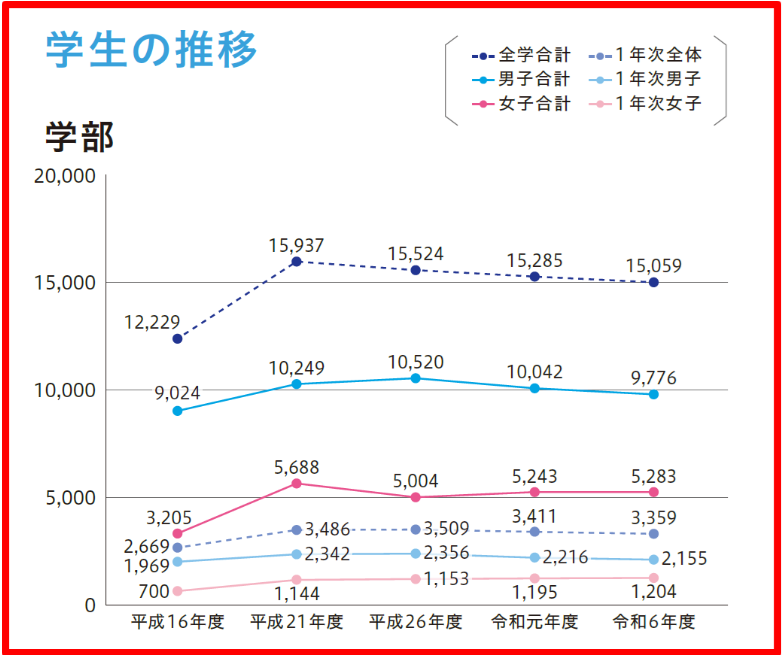

図2:大阪大学学部学生数の推移※赤枠線付き

(大阪大学プロフィールより引用(最終閲覧日 2025年7月24日))

図2において、赤枠で囲まれた部分が図表本体です。この中には、折れ線やメモリや数値や凡例などが書かれています。図表本体の下に、「図2:大阪大学学部学生数の推移※赤枠線付き」と書いてあります。この「図2」が図表の番」で、「大阪大学学部学生数の推移※赤枠線付き」が図表のタイトルです。また、丸括弧で囲われた「大阪大学プロフィールより:…」が図表の情報源です。

3.図表活用の要点

図表の活用には、いくつかの要点があります。ここでは、次の3つの要点に絞って解説します。

①「図表と本文を結びつける」

②「わかりやすい図表を作る」

③「定められたフォーマットに従う」

まず、①「図表と本文を結びつける」についてです。図表を用いる場合は、必ず本文中で図表に言及するようにしましょう。図表を用いて筆者が伝えたい意見を、しっかりと本文中に書かなければなりません(2.も参照)。そして、当然のことですが、図表にもとづいた筆者の見解は、レポートや論文での議論の一部となっていなければなりません。議論と関係ない筆者の見解を書いてはいけないように、議論と関係ない図表も用いてはいけません。

次に、②「わかりやすい図表を作る」についてです。まず、図表本体や図表のタイトルでは、短くてわかりやすい言葉や数値を使いましょう。そして、言葉を使うときは、文ではなく体言止めを使いましょう。体言止めとは、動詞(用言)ではなく、名詞(体言)で終わる表現のことです。たとえば、上記の図2のタイトルとして、「大阪大学学部学生数は推移しています」は不適切です。これを体言止めに変えると、「大阪大学学部学生数の推移」になります。また、フォントサイズや線の太さ、余白、色使いなども工夫してみてください。フォントサイズが小さすぎたり、線が細すぎたり、余白が狭すぎたり、反対に広すぎたりすると、図表が見づらくなってしまいます。図2では、複数の折れ線を、それぞれの折れ線の色を変えて、わかりやすく提示しています。ほかにも、図表が大きくなってしまいそうなときは、いくつかに分けて提示するなどの工夫もできます。わかりやすい図表を作る理由のひとつは、読者に正確に図表を読んでもらうことです。図表自体をわかりやすくすることも大切ですが、必要に応じて、図表の読み方について本文中で補足を加えるのもよいでしょう。

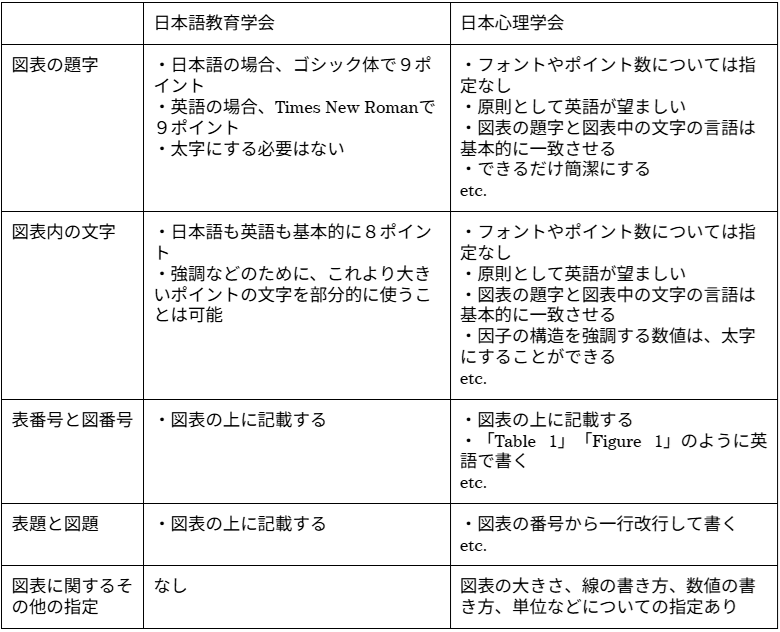

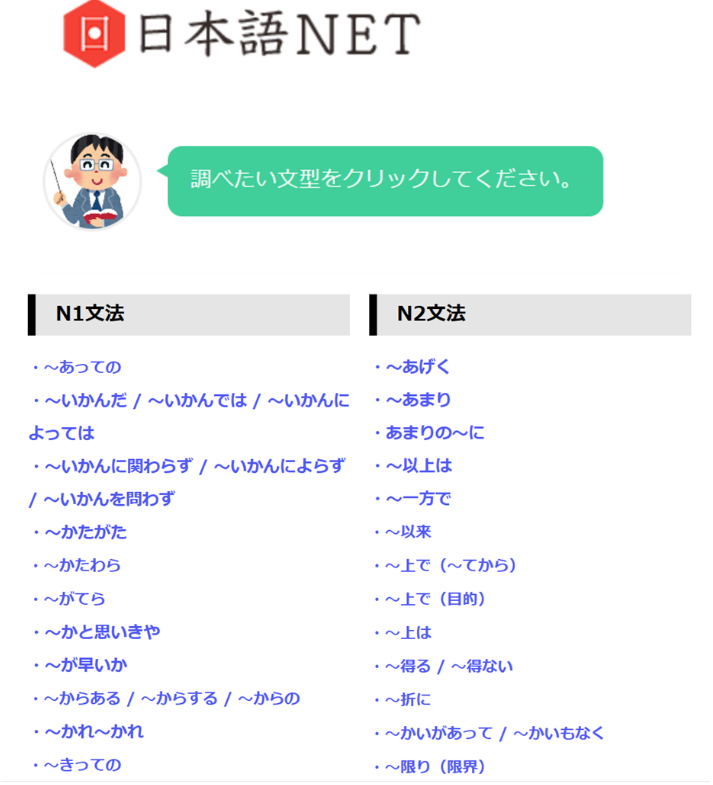

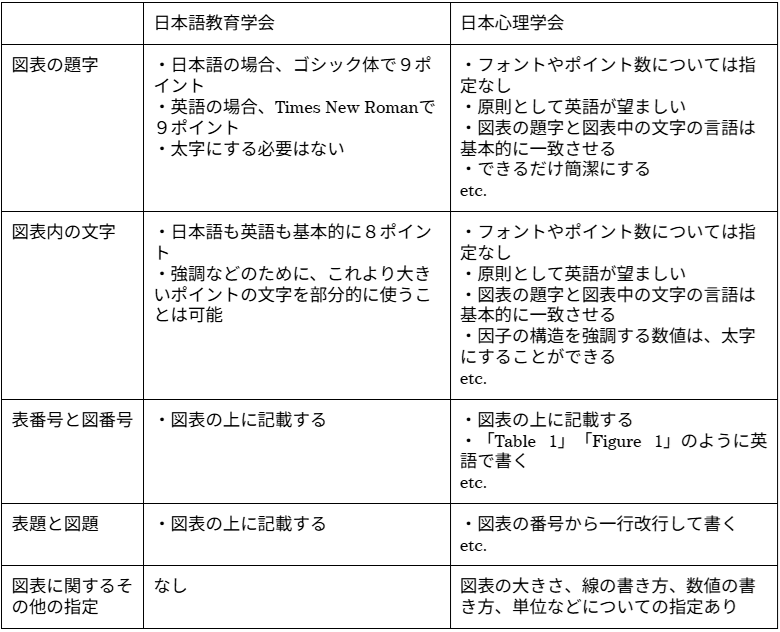

最後に、③「定められたフォーマットに従う」です。論文の場合、投稿雑誌によって投稿規定が決まっています。論文を投稿する際は、しっかりと投稿先の雑誌の投稿規定を確認し、それに合わせた図表を使うようにしましょう。たとえば、日本語教育学会の学会誌のフォーマットを日本心理学会のそれと比べると、次のような多くの違いがあることがわかります(表1)。

表1:日本語教育学会と日本心理学会の学会誌執筆の手引きにおける図表の扱いの比較

(日本語教育学会の「『日本語教育』執筆の手引き」と、日本心理学会の「執筆・投稿の手びき(2022年版)初版第 1 編集版」を参考に作成(最終閲覧日 2025年11月10日))

日本語教育学会の学会誌の執筆の手引きには、図表に関する指定が数行程度しか書かれていない一方で、日本心理学会の学会誌の執筆の手引きには、7頁にわたって図表の書き方に関する細かい指定が書かれています。学会によって学会誌のフォーマットはかなり異なります。論文を投稿する場合は、あらかじめしっかりと投稿先の投稿規定を確認するようにしましょう。

授業で提出するレポートの場合、授業内容と関連する学会の投稿規定に沿ったレポートを要求されることもあれば、なんの指定もない(一般的なお作法にしたがって書く)こともあるでしょう。参考までに、以下に『阪大生のためのアカデミック・ライティング入門』25頁に記載されている図表活用についての説明を引用しておきます。

レポートやレジュメの内容がよくわかるように、図や表を貼り付けましょう。レポートやレジュメに貼り付けた図や表には番号や説明(キャプション)を付ける必要があります。図のキャプションは下に、表のキャプションは上に配置するのが一般的です。また、図や表の情報源も示しましょう。

授業でなんの指定もない場合は、授業内容と関連する学会の投稿規定を参考にするか、『阪大生のためのアカデミック・ライティング入門』を参考にするのがよいと思います。

この他にも、図表を使うときのコツや工夫はたくさんあります。みなさんも、レポートや論文を書いていく中で、自分なりのコツや工夫をどんどん見つけていきましょう。

4.図表活用の注意点

図表の活用には大きな利点がある一方で、ときにはデメリットを生じさせることもあります。たとえば、表にする必要のないシンプルな情報を表にしてしまうと、ことばだけで説明するよりもスペースをとってしまうこともあります。むやみに図表を使う必要はありません。また、わかりやすい図表でなければ、逆に読者の混乱を招くことにもつながります。

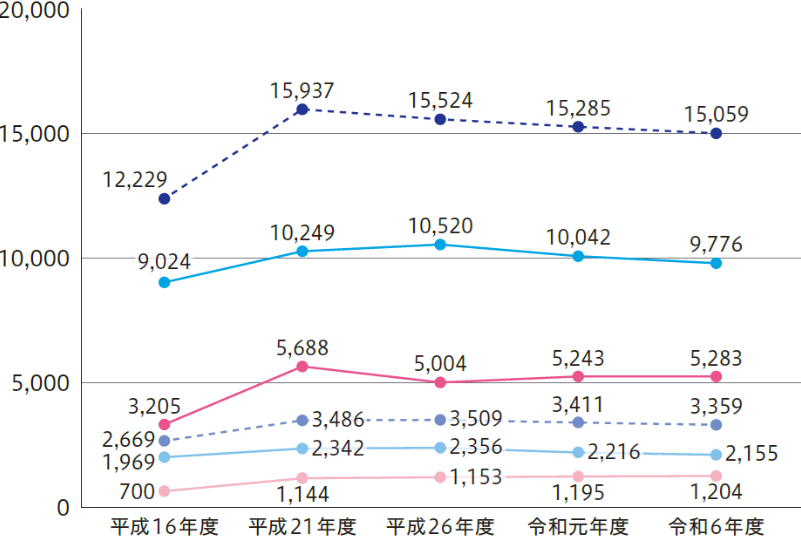

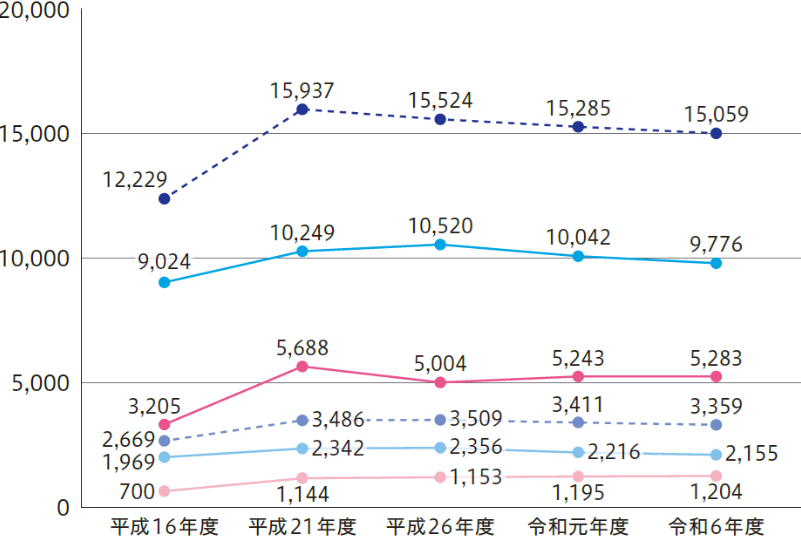

図3:大阪大学学部学生数の推移※凡例抜き

(大阪大学プロフィールより引用(最終閲覧日 2025年7月24日))

図2は、図1から図上部に記載された各折れ線の説明(凡例)を省いたものです。図2を見ただけでは、各折れ線が何を示しているのかわかりません。ですから、各折れ線が何を示しているのかを説明する必要があります。また、図1と図2には、5,000や10,000といった縦軸の数値の単位(人)が書かれていませんから、これも書かなければなりません。

少し長くなってしまいましたが、ここまでに、1.図表活用の目的、2.図表の主な構成要素、3.図表活用の要点、4.図表活用の注意点の、4点を説明してきました。レポート初心者の方には多すぎるくらいの内容だった一方で、これから論文を書くという方には少々物足りない内容だったかもしれません。いずれにせよ、この記事がみなさんのアカデミック・ライティングに少しでもお役立ちすることができれば幸いです。図表を活用して、魅力的なレポートや論文をどんどん書いていきましょう!(私も頑張ります!)

大阪大学人文学研究科言語文化学専攻 木村 研太

(完成日 2025年11月10日)