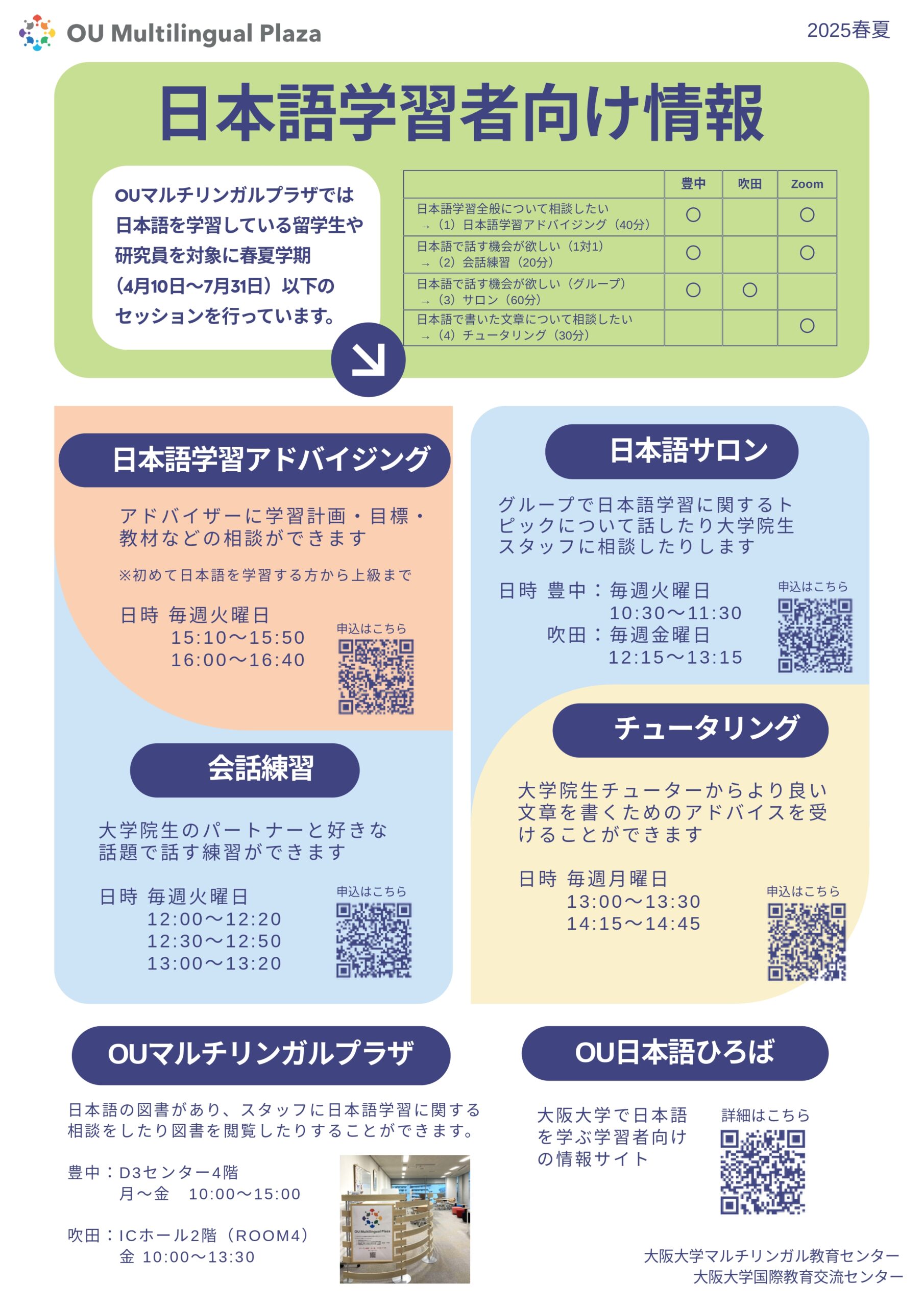

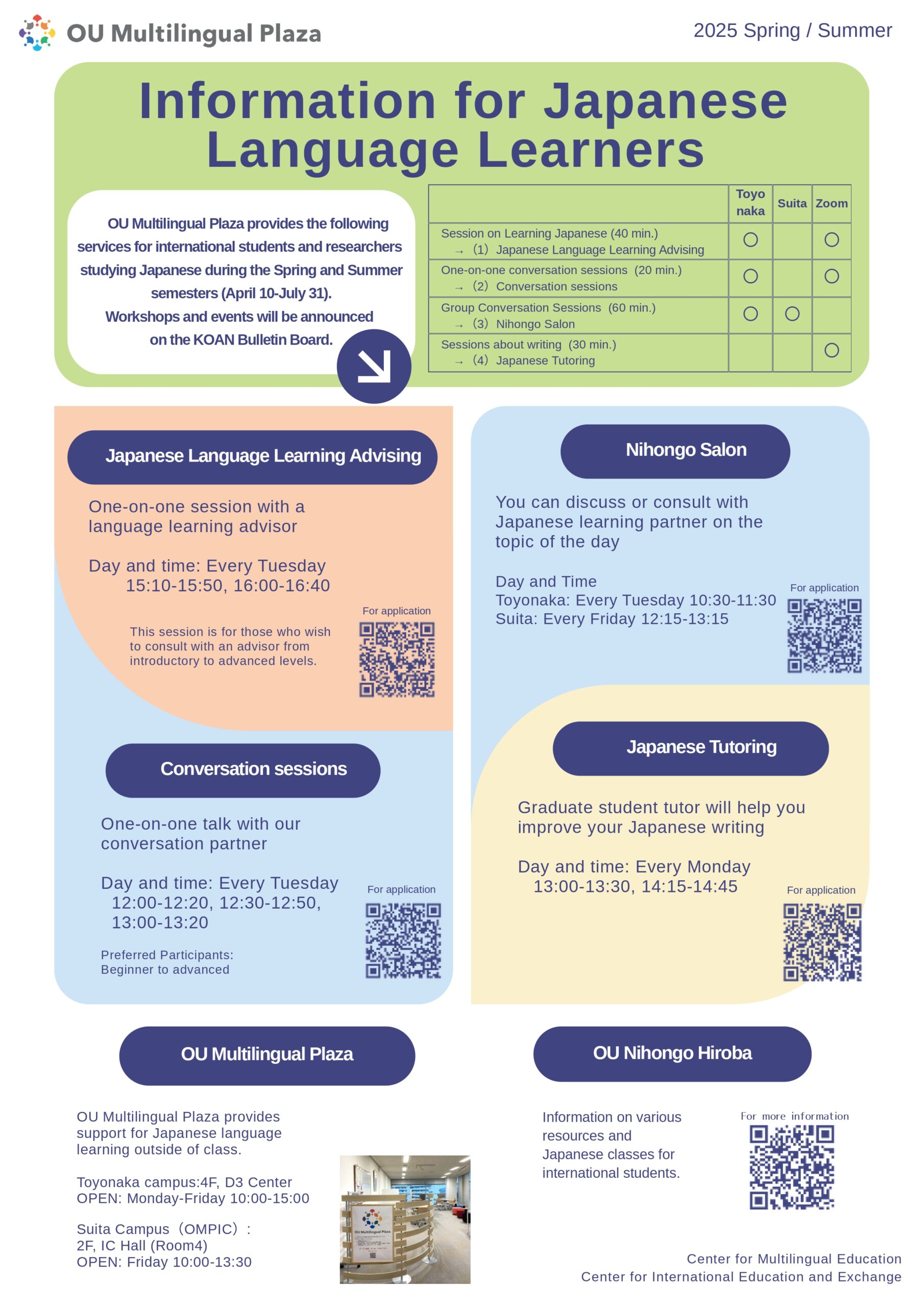

本コラムはワークショップで使用したふりがな付きスライドを基に書かれたものです。ワークショップでは、英語による補足もありましたが、JLPTのN3を受験する人が読む場合は難しい漢字もあります。AI翻訳などを使って読んでみてください。

こんにちは、日本語イベント担当のTAです。

毎年7月と12月にはJLPTの試験がありますが、受験対策は順調に進んでいますか?

このコラムでは、N3の受験に役立つ情報をシェアしたいと思います。日本語能力試験の公式サイトによると、N3レベルは「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」ことが求められています。

まずは、日本語能力試験の公式サイトで公式問題集を確認できますので、どのような問題が出題されるのかを確認し、それぞれの区分に応じた受験対策を立てましょう。

JLPTの試験は大きく分けて、文字・語彙、読解(文法)、聴解の三つのセクションに分かれています。文字・語彙のセクションでは、継続的な学習を通じて語彙力を向上させることが求められ、語彙力が向上すればスコアアップにもつながりやすくなります。そこで、まとまった時間がなくても、移動時間などの隙間時間を利用して学習できるような、語彙・漢字の学習に役立つ書籍とアプリを紹介します。

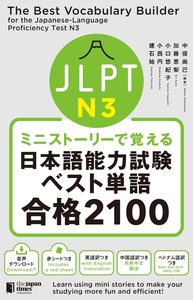

【本】

ミニストーリーで覚える JLPT日本語能力試験ベスト単語N3 合格2100 (単行本)(https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b592314.html)

(画像出典:https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b592314.html)

(画像出典:https://bookclub.japantimes.co.jp/jp/book/b592314.html)

ジャパンタイムズ出版のウェブサイトでは無料で使える資料がたくさんあります。この本には以下の特徴があり、受験者自身の学習や試験対策に合わせて語彙の練習ができると思います。

・単語がトピックごとに提示されている

・複数の単語がよく出る組み合わせで紹介されている

・音声がある

・より効率よく必須の単語を覚えられるように工夫されている

この本ではN3に必要な単語を色々なトピックに分けて、短い文章や会話(ミニストーリー)を提供しています。また、問題テストも2種類ありまして、テキストを聞き取ってから空欄を埋める問題と、N3語彙試験と同じような模擬テストです。受験者自身の勉強と受験対策に合わせて語彙の練習ができると思います。

【アプリ】

JLPTの対策として、色々なアプリがあります。アプリストアで「JLPT」や「日本語能力試験」などのキーワードを入れて、検索してみてください。もちろんGoogleサイトなどの検索サイトで「JLPT アプリ」のようなキーワードで検索すればたくさんの紹介が出てくると思います。無料のものもあれば、有料のものがありますが、大体漢字・語彙・文法を基本内容としていますね。興味のあるアプリが見つけたら、ダウンロードして使ってみればいいと思います。

今回はTAがおすすめしたいアプリを、JLPT受験を目指す方に紹介します。これらのアプリには、以下のような特徴があります。

・無料と有料のものがある

・膨大な語彙を網羅する辞書アプリ

・自分のレベルに合わせて柔軟に利用できる

・単語リストや音声の聞き取り練習が可能なものがある

・ゲーム感覚で語彙力を向上できるものがある

・実際の試験問題に近い内容を提供するものがある

・単語と一緒に例文を簡単に確認できる

ぜひ、自分の学習スタイルに合ったアプリを見つけて活用してください!

1 Honki JLPT – Nihongo Study

(画像出典:https://www.japanictlearning.jp/service/apps)

(画像出典:https://www.japanictlearning.jp/service/apps)

特徴:

・N2からN4のコースがあり、自分のレベルに応じて柔軟に利用できます。

・意味チェックと聞き取り練習という2種類の練習があります。

このアプリはN2からN4のコースが選択できます。各レベルにおよそ20ユニットがあって、単語リストが整理されています。練習の部分も意味のチェックと音声の聞き取り練習の2種類があります。細切れな時間を活用するのに役立つアプリです。

さらに、この「Honki de Nihongo」には他のアプリもたくさんあって、よろしかったら下のリンクで各アプリの概要を参照して、ご自分の受験対策に適応できるものを選んでください。

https://www.japanictlearning.jp/service/apps

2 Langoal

特徴:

・ゲーム感覚で語彙力を高めます。

・イラスト付きで理解しやすいです。

(画像出典:https://langoal.com/blog/2021-07-29-app-release.html)

(画像出典:https://langoal.com/blog/2021-07-29-app-release.html)

単語ゲームを主な機能としたアプリです。最も良いところは単語を説明するイラストがついている点だと思います。ゲーム感覚で遊びながら単語を覚えられます。

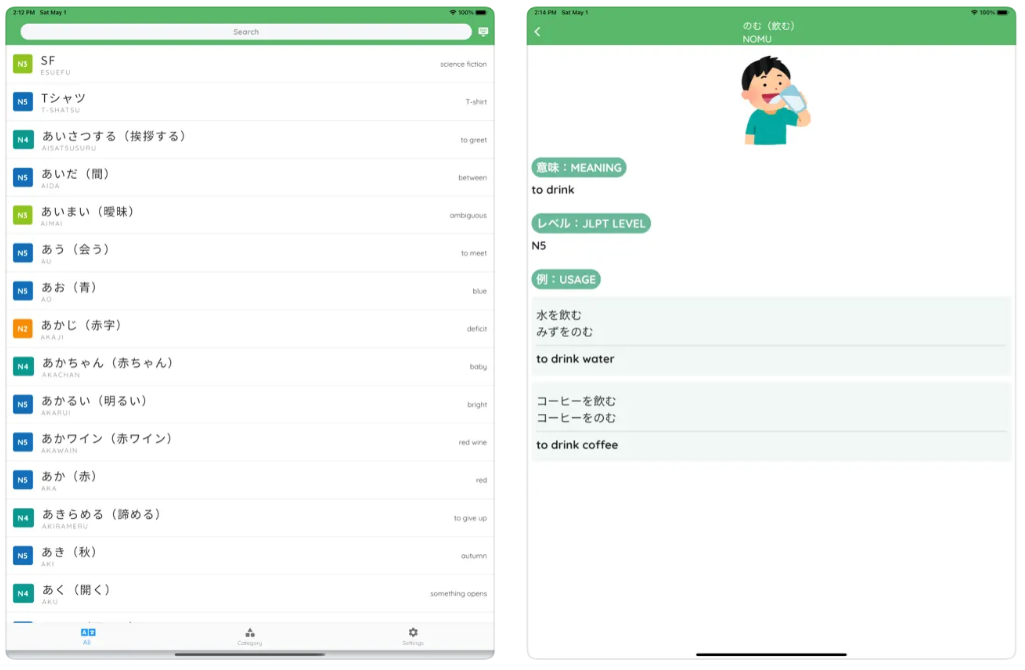

3 JLPT Vocabulary Dictionary

特徴:

・膨大な語彙を網羅する辞書アプリ

・単語と一緒に例文を簡単に確認できる

JLPT受験に必要な単語を大量に網羅する辞書アプリです。分からない単語がある時や、どのような例文でこの単語を使うべきか知りたい時などには役立つアプリだと思います。

いかがでしょうか?興味を持つ資料やアプリがありましたらぜひ活用してみてください!以上がN3対策 語彙部分の紹介でした。次回はJLPT(N3)試験の文法について受験対策を解説したいと思います!