TAの陳静怡さんによるコラム「言語アドバイジングとは?」を公開しました

TAの陳静怡さんによるコラム「言語アドバイジングとは?」を公開しました

12月2日 (木) と23日 (木) の2回シリーズのTA/TF企画として、「あなたもマルチリンガルになろう!-中国語・韓国語・ドイツ語入門編-」と題し、中国語・韓国語・ドイツ語の3言語のごくごく初歩を学ぶオンラインワークショップを開催します (1回のワークショップで3つの言語をあつかいます)。

内容は、発音、表記法、基本的な文法事項、あいさつ、自己紹介などで、このワークショップが3つの言語を学ぶきっかけとなることを目的としています。2回シリーズでの開催ですが、どちらかの日程のみのご参加も可能です。

3つの言語をまだ学んだことがないかた、すでに少し学習を始めている初学者のかたの参加をお待ちしています。

日時: 12月2日 (木)・23日 (木) いずれも11:00-12:00

場所: zoomによるオンライン

定員: 20名程度

注意: 本イベントはOUマルチリンガルプラザの課外教育活動の一環として行うものです。記録のため、また今後のイベントの企画の参考とするため、イベント中の画面を収録させていただきます。イベント中は画面OFFにてご参加いただいてもかまいません。ご了承いただける方のみお申込みください。

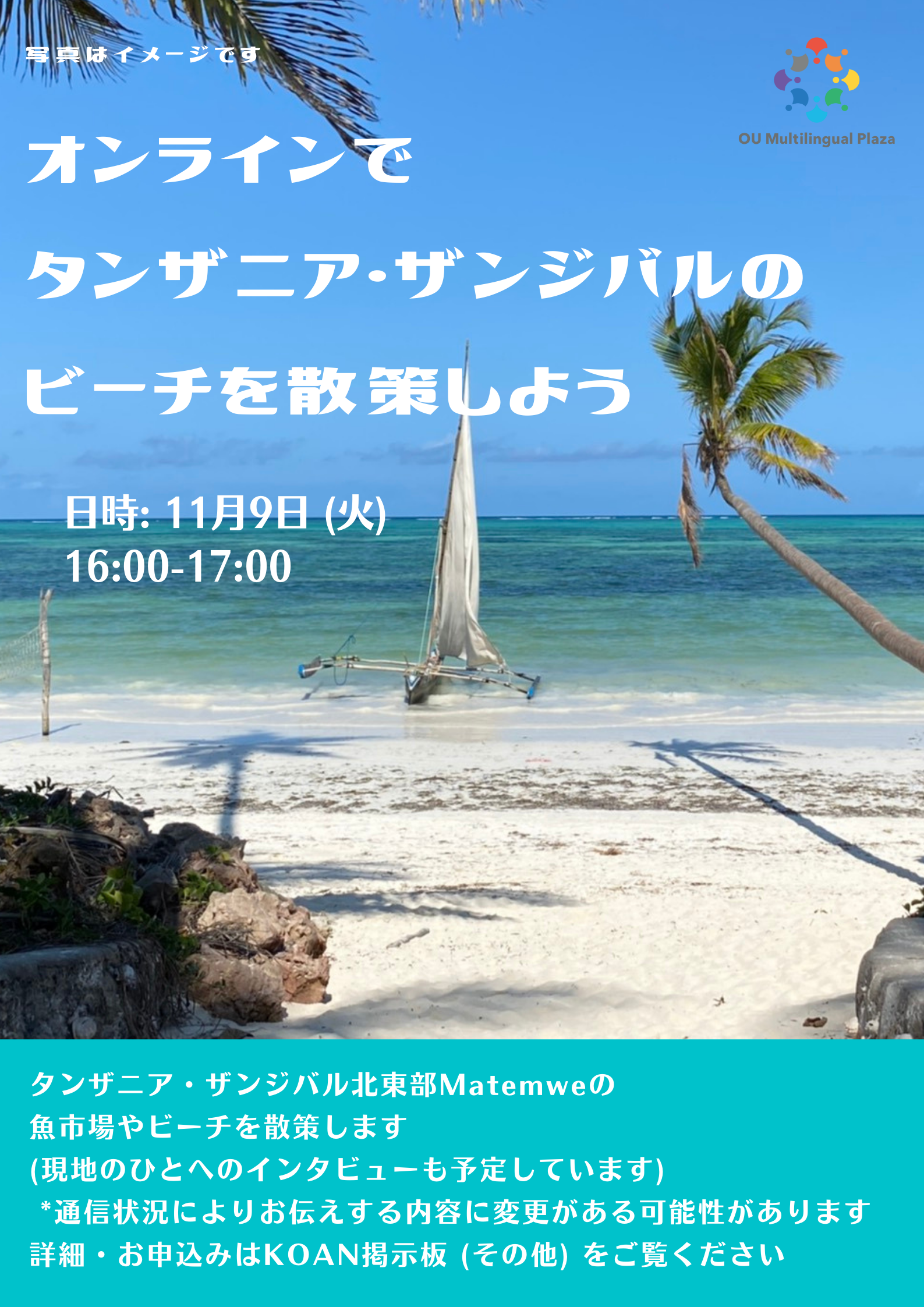

11月9日 (火) に「オンラインでタンザニア・ザンジバルのビーチを探索しよう」を開催します。

タンザニアのザンジバル北東部のMatemweとzoomでつながり、ビーチのほか、近くの村や魚市場を散策する予定です (ポスターの写真はザンジバルのビーチの様子です)。

現地で中継するのはスワヒリ語科の同窓生で、当日出会った現地のひとびとに話しかけたりもする予定で、直接スワヒリ語でのやりとりもしていただこうと思っています。

やりとりはスワヒリ語・日本語どちらでも構いません。日本語でのご質問は日本側のホストの教員もしくは現地のスワヒリ語科同窓生が通訳します。スワヒリ語でのやりとりがあった場合には、内容を日本語で説明するほか、チャット欄にてスワヒリ語の文字起こしをできる限り行いますので、スワヒリ語が全く分からない方でもご参加いただけます。スワヒリ語の練習をしてみたいかたはぜひチャレンジしてください。現地のひとびとのやりとりは必須ではありませんので、ただ景色や現地の様子をご覧になるだけでももちろんかまいません。海外旅行が自由にできない今、オンラインでのビーチ散策を楽しみましょう!

日時: 11月9日 (火) 16:00-17:00

zoomでのオンライン開催

注意1: 本イベントはOUマルチリンガルプラザの課外教育活動の一環として行うものです。記録のため、また今後のイベントの企画の参考とするため、画面を収録させていただきます。イベント中は画面OFFにてご参加いただいてもかまいません。ご了承いただける方のみお申込みください。

注意2: 当日は電波の状況により、画面が止まったり中継が途切れる可能性があります。また、イベント前・イベント中に停電の際には急遽キャンセルもしくはあらかじめ用意した映像・画像でタンザニアやザンジバルの様子をご説明させていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。

皆さんのご参加をお待ちしています。

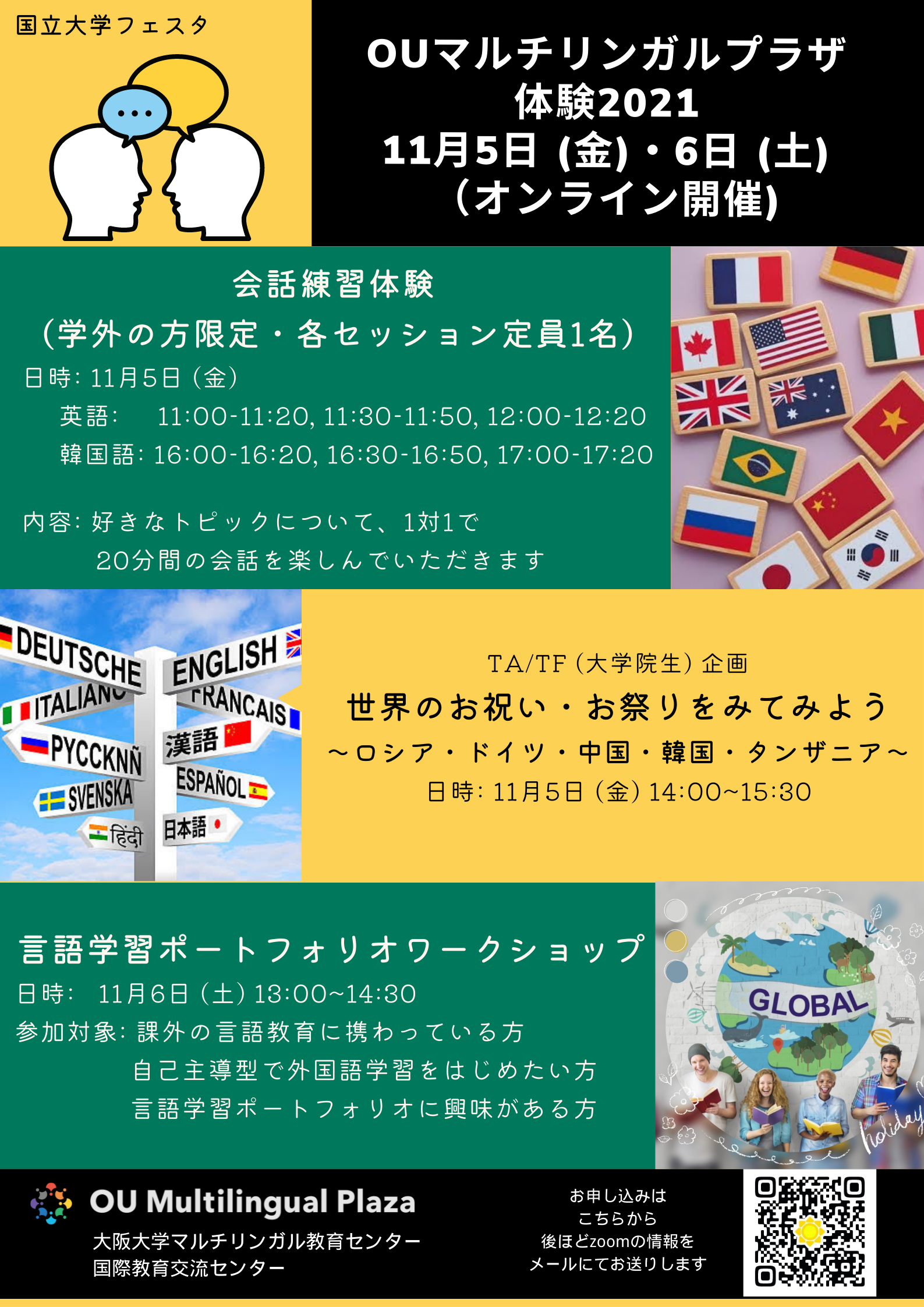

OUマルチリンガルプラザ体験2021

大阪大学OUマルチリンガルプラザ (豊中キャンパス サイバーメディアセンター4F) は大阪大学の学生・大学院生の自律的な外国語学習を支援する施設です。11月5日 (金)、6日 (土) の2日間、当施設の活動の一部の利用体験を開催します。実施するのは以下のとおりです。

11月5日 (金)

1. 会話練習 (学外の方限定・各セッション定員1名)

各セッション20分で、1対1でお好きなトピックについて会話を楽しんでいただきます。

英語: 11:00-11:20, 11:30-11:50, 12:00-12:20

韓国語: 16:00-16:20, 16:30-16:50, 17:00-17:20

2. TA/TF (大学院生) 企画「世界のお祝い・お祭りをみてみよう~~ロシア・ドイツ・中国・韓国・タンザニア」

各国の1年で一番盛り上がるお祝い・お祭りの日はどんな日で、どんなことをしてどんな食べ物を食べるのか、スライドを用いてご説明します (質疑応答の時間をもうけます)。

時間: 14:00-15:30

11月6日 (土)

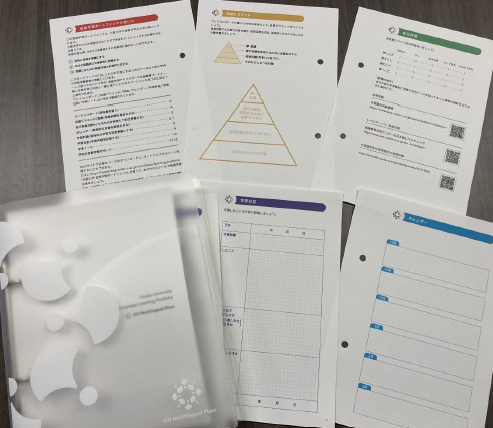

言語学習ポートフォリオワークショップ

言語学習ポートフォリオについての説明の後、実際にポートフォリオを使った活動をします。

参加対象: 課外の言語教育に携わっている方、自己主導型で外国語学習をはじめたい方、言語学習ポートフォリオに興味がある方

言語学習ポートフォリオについては、下記のページをご参照ください。

時間: 13:00-14:30

あなたは、今どんな目的・目標をもって日本語を学習していますか。

あなたは、今どんな目的・目標をもって日本語を学習していますか。

このワークショップでは「言語学習ポートフォリオ」を使い、

日本語学習のアドバイザー、大学院生、日本語を学ぶ仲間との活動を通して、

学習計画を立てて自己主導型学習を行い、目標達成に近づけます。

場所 Zoomによるオンラインセッション

日程 いずれも12:15~13:15、要予約

第1回 10月14日(木)

第2回 10月28日(木)

第3回 11月11日(木)

第4回 11月25日(木)

第5回 12月 9日(木)

第6回 12月23日(木)

定員 :9名

対象者 :留学生、外国人研究者

(日本語のレベルは問いません)

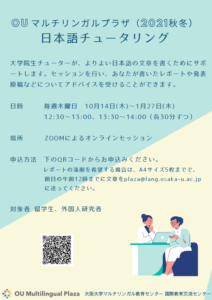

大学院生チューターにレポートや発表原稿などの日本語について質問することができます。

日時 毎週木曜日 10月14日(木)~1月27日(木)

12:30~13:00、13:30~14:00(各30分ずつ)

場所 Zoomによるオンラインセッション

※レポートの添削を希望する場合は、A4サイズ5枚までで、

前日の午前12時までに文章をplaza[at]lang.osaka-u.ac.jp

に送ってください。

対象者 留学生、外国人研究者

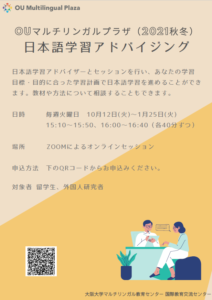

日本語学習アドバイザーとセッションを行い、あなたの学習

目標・目的に合った学習計画を立てます。教材や方法について相談することができます。

日時 毎週火曜日 10月12日(火)~1月25日(火)

15:10~15:50、16:00~16:40

対象者 留学生、外国人研究者

コラム1ではDörnyeiたちのモチベーションを自分で調整するためのストラテジーを中心に紹介しました。このコラムでは観点を変え、自分で言語学習の目標、計画を立て、評価を行う場合、このプロセスでのモチベーションをどうのように維持できたらいいのかを青木の研究に基づいて紹介します。

青木(2013)は言語学習アドバイジングの行い方について詳しく書いており、その中ではどのようにモチベーションを維持するかについて詳しく述べています。言語学習アドバイジングとは、学生が自分で外国語学習の目標を立て学習を進めていける力を身につけるのを助ける方法です。アドバイザーと定期的に会い、対話を行うことで、学生はPlan(計画)―Do(実行)―See(振り返る)のサイクルを習慣化していく。大阪大学のOUマルチリンガルプラザでは、言語学習アドバイジングのサービスを提供していますが、詳しく知りたい方は下記のリンクをご参照にしてください(https://plaza.cme.osaka-u.ac.jp/2021/04/09/event_02/)。

実際に阪大でアドバイジングを受けている方は無論、それ以外の方にとって、言語学習のモチベーション維持の方法は役に立つので、ぜひ本節の内容を参考にしていただけたらと思います。これからは青木(2013)で挙げている3つの方法を紹介します。

まずは、言語学習の「目的を思い出す」ことです。方法として、以下のものがあります:

⑴ 思い出す手がかりを身の回りに置くこと:例えば、旅行のために外国語を学習するのなら、行き先の観光ポスターを部屋のどこかに貼り付けることができます。

⑵ 使っているリソースを目立つところに置くこと:例えば、筆者は手書きの単語リストをパソコンのディスプレイあたりに貼り付けています。

⑶ 目的を家族や友だちなど親しい人に話すこと:そうすると、その人と話したりする時に、目的が思い出せるかもしれません。

次は、「記録をつける」ことです。記録をつけることで、後で振り返る時に、自分の進歩を確認できるようになるからです。入門期を過ぎ、進歩の度合いが緩やかになる時に、特に効果が出るようです。記録をつける方法は、以下のようなものがあります:

⑴ 短期目標の達成を日付で書いておくこと。

⑵ 学習計画を書き込んだカレンダーをファイルにしておくこと。

⑶ 学習日記をつけること。例えば、いつ、どんなリソースを使って、何をしたか、何を考えたかを記録してみること。

また、「仲間を見つける」こともあります。仲間は自分の言語学習の理由を理解し応援してくれるだけではなく、課題解決や、経験共有を通して、モチベーションの維持に働きかけます。言語学習の仲間を見つけるには、以下のような方法があります:

⑴ 外国語学習に特化したSNSを使うこと:例えば、Facebookの中の外国語学習の

グループや言語学習のアプリの中のコミュニティなどがあります。

⑵ 学校に行き、実際に他者とコミュニケーションをとること:大阪大学では、OUマルチリンガルプラザ主催の「会話パートナー」や「言語学習ポートフォーリオワークショップ」などの活動があり、また文学研究科が運営する「タンデム学習」のプロジェクトもあります。いずれも、仲間を見つけるのに役立ちます。

「外国語でコミュニケーションしたい!」と思っている方には特に「仲間を見つける」ことが重要だと思います。モチベーション維持の面だけではなく、話す練習をする面においても、誰かと会うことはより効果的だと思います。みなさんにはこのコラムで紹介した阪大の人的リソースを活用していただけたら幸いです。(陳静怡)

参考文献

青木直子(2013)『外国語学習アドバイジング』Kindle eBooks.

言語学習を始めようと思っても、続けられず途中でやめてしまうことは多い。わたしたちが「なぜその行動を選択するか(why)、どれくらい継続するか(how long)、どれくらい熱心に取り組むか(how hard)」は、モチベーションによって決められます(Dörnyei & Ushioda,2011)。このため、言語学習を頑張り続けるためには、モチベーションの維持が重要になってきます。言語学習のモチベーションとひとことで言っても、それに影響する要因は複雑であり、実際の学習環境によって違ってきます。この記事は2つのコラムに分けて、言語学習のモチベーションを保つ方法を紹介していきます。

コラム1の「自己調整ってなに?」ではモチベーションを自己調整するためのストラテジーを見ます。これは言語学習のモチベーション専門家のDörnyeiとその同僚たちが提唱するものです。コラム2の「モチベーション維持の方法」では自分の学習を自分でコントロールしようとする時にどのようにモチベーションを保つかについて紹介します。このコラムは言語学習を自分でコントロールする能力(学習者オートノミー)について研究する青木のアドバイスを取り上げます。

それぞれの方法は異なる研究者の理論に基づいていますが、中には重なる部分もあり、このサイトをご覧になるみなさんには、自分に適しているものを選んでいただき、活用していただけたらと思います。

【コラム1: 言語学習のモチベーションの自己調整ストラテジー】

ここのコラムでは、Dörnyeiたちが提言するモチベーションについて、自分で調整するためのストラテジーに焦点を当てて紹介します。マルチリンガルプラザを利用するみなさんの中には、助けが少ない環境で、1人で言語学習を進めている人もいるでしょう。ひとりで学習を進める場合には、モチベーションの維持が難しい場合があるので、「モチベーションの自己調整」(Dörnyei,2001)が重要だと言えるでしょう。自らの学習を計画し、モニタリングとコントロールを行い、内省するプロセスの中で調整行動をとることを自己調整学習」(Pintrich, 2000)と言いますが、その行動の中でモチベーションに特化したのが「モチベーションの自己調整」です。

では、言語学習のモチベーションを自ら高めるためにはどのようなストラテジーがあるでしょうか。Tseng, Dörnyei and Schmitt(2006)は以下の5つを挙げています。こちらはTseng et al.(2006:85,86)をもとに筆者が訳したものです。

⑴ コミットメントの調整:目標へのコミットメントを維持するためのストラテジー。

例えば、期待や報酬を念頭に置くこと;失敗したら何が起こるかを考えること。

⑵ 自分を客観視する調整:集中力をコントロールし、先延ばしを克服するためのストラテジー。例えば、繰り返し起こる気晴らしを特定し、それを克服するためのルーティンを作ってみること;活動を展開する第一歩にフォーカスし、とりあえずやり始め ること。

⑶ 意欲喪失の調整:学習中の退屈さや飽きを減軽し、面白さを増やすストラテジー。

例えば、タスクを改編したりするなどを通して面白さを足すこと。

⑷ 感情の調整:気分転換を行い、計画実行に適した気持ちを取り戻すストラテジー。

例えば、自らを奨励し、リラックスしたり、瞑想したりすること。

⑸ 環境の調整:環境における負の影響を排除し、正の影響を利用するストラテジー。

例えば、気が散るようなものを取り除くこと;友人に助けを求めること。

筆者の周りでは、先延ばしを克服するために、一日中に言語学習を行う時間帯を決め、習慣化を試みる方や、学習がうまく行かない時に「大丈夫!大丈夫」と自分を励ます方もいます。みなさんも自分に適しているものを選んで、活用していただけたらと思います。(陳静怡)

参考文献

Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology,

theory, and research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92-104.

Dörnyei, Z. (2001). New themes and approaches in second language motivation research. Annual

Review of Applied Linguistics, 21, 43-59.

Tseng, W.-T., Dörnyei, Z., & Schmitt, N. (2006). A New Approach to Assessing Strategic Learning:

The Case of Self-Regulation in Vocabulary Acquisition. Applied Linguistics, 27(1), 78–102.

青木直子(2013)『外国語学習アドバイジング』Kindle eBooks.

Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2011). Teaching and Researching Motivation (2nd ed.). Harlow:

Longman.